BERITA TERBARU

Ratusan Pemukim Yahudi Dikawal Militer Israel Serbu Masjid Ibrahim

Ratusan Pemukim Yahudi Dikawal Militer Israel Serbu Masjid Ibrahim- PDIP Prioritaskan Usung Kader Sendiri di Pilkada Pelalawan, Fokus Penjaringan Calon Wakil Bupati

- BRI Bukukan Laba Rp15,98 Triliun, Cermati Perkembangan Global dan Lebih Fokus ke Tantangan Domestik Melalui Pemberdayaan UMKM

- Kandidat Terkuat Calon Bupati Kuansing, Fedrios Gusni Tunggu Restu AHY

- Boy Pohan Berebut Tiket Wasit/Juri Tinju Olimpiade 2024 Paris

- Diminta Berfoto Pakai Pakaian Dalam di Malaysia, 2 Wanita Asal Sumbar Kabur ke Kedubes RI

- Melahirkan di Kamar Kos, Siswi SMK Masukkan Bayinya ke Koper

- 2 Prajurit Disambar Petir di Depan Mabes TNI AL Cilangkap, 1 Tewas

- Terlibat Pungli, 66 Pegawai KPK Dipecat Sebagai PNS

- KPU Riau Gelar Sayembara Maskot dan Jingle Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024

Hashtag Pilihan

BERITA TERPOPULER

Ipda Yusmana Gugur Saat Pengamanan Arus Mudik

Ipda Yusmana Gugur Saat Pengamanan Arus Mudik- Suhardiman Copot Dedy Sambudi sebagai Sekda Kuansing, Berikut Daftar Pejabat Eselon II yang Dilantik!

- Bawa Kabur Duit Desa Rp590 Juta ke Jabar, Mantan Kades Kuansing Ditangkap

- Suami Pergoki Istrinya Ditiduri Pria Lain Usai Sahur, Begini Akibatnya

- Fitriani Menangis Diteriaki Kadisperindag "Pencuri" Saat Antre Beras Murah, Padahal Bayar Rp110.000

- Dengan Penjagaan Ketat, Pejabat Pemkab Rohil Dilantik Malam Hari

- Nekatnya Diskes Kuansing, Pesan Alkes Rp15,2 Miliar Walaupun Tak Ada dalam APBD

- Jembatan Terpanjang di Indonesia Akan Dibangun di Bengkalis

- Tol Bangkinang - XIII Koto Kampar Riau Ditutup

- Bangku Trotoar Jalan Sudirman Pekanbaru Dijadikan Tempat Berpacaran, Azwendi: Sebaiknya Pemko Sediakan Penerangan

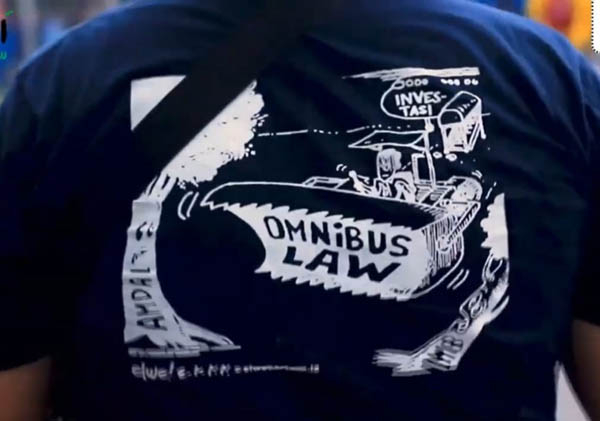

Perppu Cipta Kerja; Pembangkangan yang Mengakselerasi Trend Pelepasan Kawasan Hutan Riau untuk Perkebunan Kelapa Sawit di Tahun Politik?

PEKANBARU — Pada Jumat, 30 Desember 2022, Presiden Joko Widodo menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) tentang Cipta Kerja. Penerbitan perppu ini membuktikan Pemerintah abai pada aspek konsititusional perbaikan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU CK). Sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 yang diucap dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi (MK) pada hari Kamis, 25 November 2021 pada amar tegas disebut undang-undang tersebut bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “tidak dilakukan perbaikan dalam waktu 2 (dua) tahun sejak putusan ini diucapkan.”

Even Sembiring, Direktur Eksekutif WALHI Riau menyebut penerbitan perppu tidak hanya bertentangan dengan ketentuan konstitusi dan peraturan perundang-undangan lainnya. Perppu Nomor 2/2022 menegaskan kondisi ketiadaan partisipasi rakyat dan secara khusus untuk Riau, perppu tersebut akan mengakselerasi stimulus kebijakan pemutihan perkebunan kelapa sawit milik perusahaan dan tuan tanah di kawasan hutan.

Penebitan Perppu Nomor 2/2022 bertentangan dengan Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana terakhir kali diubah melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 secara tegas mendefinisikan yang dimaksud dengan undang-undang adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh DPR dengan persetujuan bersama Presiden. Merujuk defenisi tersebut penerbitan Perppu Nomor 2/ 2022 jelas tidak melewati pembahasan bersama DPR. Sesuai dengan Pasal 22 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menyebut Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa. Norma ini jelas menunjukkan Presiden dalam menerbitkan perppu sepenuhnya berdasarkan kewenangan yang melekat padanya. Pasal 22 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 hanya memberi ruang kepada DPR untuk menyetujui atau tidak perppu tersebut.

Selanjutnya, MK dalam pertimbangannya pada Putusan Nomor 138/PUU-VII/2009 menentukan kriteria penerbitan perppu, yaitu (1) adanya keadaan yaitu kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan UU; (2) UU yang dibutuhkan tersebut belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum, atau ada UU tetapi tidak memadai; dan (3) kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara membuat UU secara prosedur biasa karena akan memerlukan waktu yang cukup lama sedangkan keadaan yang mendesak tersebut perlu kepastian untuk diselesaikan.

“Pertimbangan MK di terkait kriteria penerbitan perppu sama sekali tidak tergambar dalam penerbitan Perppu Nomor 2/2022. Tindakan inkonstitusional Presiden semakin nyata karena perppu terbit secara tertutup dan tidak partisipatif. Perppu terbit sebagai masalah baru. Kebutuhan mendesak dalam konsiderannya dirumuskan secara tidak rasional. Presiden menggunakan kewenangannya secara inkonstitusinal dan abai terhadap tuntutan rakyat,” tambah Even Sembiring.

Penerbitan perppu memperlihatkan pemerintah enggan membuka ruang dialog dengan rakyatnya. Waktu dua tahun yang diberikan MK seharusnya menjadi alat koreksi pemerintah untuk mereview norma inkonstitusional dan berdialog dengan masyarakat. Proses dua tahun yang diberi MK sepatutnya dipergunakan untuk mewujudkan partispasi bermakna (meaningful participation). Hal ini akan menjadi dasar bagi Presiden dan DPR menciptakan partisipasi dan keterlibatan publik secara sungguh-sungguh guna menentukan layak tidaknya norma dalam UU CK untuk diteruskan atau tidak.

Pertimbangan Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 menjelaskan partisipasi masyarakat yang bermakna harus memenuhi tiga prasyarat, yaitu hak untuk didengarkan pendapatnya (right to be heard); kedua, hak untuk dipertimbangkan pendapatnya (right to be considered); hak untuk mendapatkan penjelasan atau jawaban atas pendapat yang diberikan (right to be explained). Berdasarkan tiga prasyarat tersebut, penerbitan Perppu Nomor 2/2022 secara partisipatif lebih buruk dibandingkan proses legislasi UU CK.

Perppu Nomor 2/2022 Mengakselerasi Pelepasan Kawasan Hutan untuk Perkebunan Kelapa Sawit

Salah satu masalah yang dimuat dalam UU CK adalah ketentuan Pasal 110A dan 110B terkait pemutihan kejahatan pelanggaran kegiatan usaha di dalam Kawasan Hutan. Dua ketentuan tersebut memberikan kelonggaran bagi pelaku usaha, termasuk di bidang perkebunan kelapa sawit, yang melakukan keterlanjuran usaha di Kawasan Hutan. Aturan yang sedari awal ditolak oleh kelompok masyarakat sipil masih dimuat dalam Perppu Nomor 2/2022. Fakta ini kontradiktif dengan urgensi penerbitan perppu yang salah satunya menyebut dinamika perubahan iklim. Rumusan norma tersebut faktanya hanya menguntungkan perusahaan dan pekebun skala besar sekaligus memperparah kerusakan lingkungan hingga menaruh Indonesia di bawah ancaman krisis iklim.

Data Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Sumatera (P3ES) pada 2020 menyebut luas kebun kelapa sawit di Riau 4,17 juta hektar. Luas perkebunan kelapa sawit di Riau setara dengan 47,92% luas daratan Riau. Data P3ES menidentifikasi kepemilikan 1,89 juta perkebunan kelapa sawit di kawasan hutan, yaitu 308 ribu diindentifikasi milik korporasi, 50 ribu milik masyarakat dan 1,53 juta hektar belum teridentifikasi. Data tersebut menggambarkan proses penyelesaian penguasaan perkebunan kelapa sawit di kawasan hutan melalui skema 110A dan 110B secara umum akan menguntungkan pekebun skala besar, khususnya perusahaan. Melegalkan kejahatan kehutanan sekaligus melanggengkan ketimpangan penguasaan ruang di Riau. Prosesnyapun cenderung dilakukan secara tertup oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Olah berbagai perizinan yang dilakukan WALHI Riau sedikitnya 63,57% daratan Riau telah dikuasai investasi. Hal ini sejalan dengan data Pusat Penelitian dan Pengembangan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional yang menyebut indeks gini ketimpangan tanah berdasarkan hak milik adalah 0,76, sedangkan ketimpangan tanah berdasarkan hak guna bangunan 0,95 dan ketimpangan tanah berdasarkan hak guna usaha 0,46. Artinya, sekitar 1% penduduk Riau menguasai 76% tanah berdasarkan hak milik, 95% tanah untuk hak guna bangunan dan 46% tanah untuk hak guna usaha.

“Menerbitkan Perppu Nomor 2/2022 jelang memasukin tahun politik berpotensi menjadi alat transaksi. Kajian WALHI pada 2019 memperlihatkan fakta mayoritas perizinan industri ekstraktif terbit pada tahun politik (satu tahun jelang Pemilu, pada tahun Pemilu dan satu tahun pasca Pemilu). Perppu ini akan membuka ruang lebar investasi, dari proses pemutihan perkebunan kelapa sawit di kawasan hutan, hingga potensi penerbitan izin lainnya yang menguntungkan korporasi jahat” tutup Even Sembiring.

Guna mencegah praktik inkonstitusional ini semakin langgeng dan dijadikan peluang pendanaan politik yang merugikan rakyat, WALHI Riau mengajak seluruh komponen masyarakat sipil di Riau secara bersama mendesak DPR untuk tidak menyetujui Perppu Nomor 2/2022 dan medesak Presiden dan DPR secara bersama membatalkan UU CK dan berbagai aturan turunannya. ***

Ratusan Pemukim Yahudi Dikawal Militer Israel Serbu Masjid Ibrahim

Ratusan Pemukim Yahudi Dikawal Militer Israel Serbu Masjid Ibrahim Ipda Yusmana Gugur Saat Pengamanan Arus Mudik

Ipda Yusmana Gugur Saat Pengamanan Arus Mudik